1. Fundamentos e estrutura institucional da governança da Internet no Brasil

Introduzida no período de redemocratização do Brasil, no final dos anos 80, a Internet adentra Pindorama a partir de conexões internacionais. Inicia-se a administração do domínio nacional, o conhecido “.br”, que inicialmente foi gerido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Em 1995, visando coordenar as iniciativas relacionadas à rede no país, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por meio da Portaria Interministerial nº 147.

A Governança da Internet (GI) refere-se ao desenvolvimento e aplicação de princípios, normas, regras, procedimentos de tomada de decisão e programas que moldam a evolução e o uso da Internet. Segundo Solagna (2020), a GI passou por três fases nos últimos 30 anos, cada uma com coalizões específicas que influenciaram seu desenvolvimento.

A primeira fase (1989-2002) foi marcada pela Coalizão dos Pioneiros e dos Ativistas, composta principalmente por acadêmicos e membros da sociedade civil, que defendiam uma Internet aberta, interoperável e separada das regulações tradicionais das telecomunicações.

A segunda (2003-2015) iniciou-se com a reforma do CGI.br, ampliando a participação de representantes não governamentais. Nesse período, destacou-se a Coalizão Corporativa, formada por grandes empresas do setor de telecomunicações e tecnologia, buscando maior flexibilização regulatória para fomentar seus modelos de negócio.

A terceira (2016-presente) é caracterizada pela ascensão da Coalizão Desafiante, composta principalmente por representantes do governo e do setor privado que propõem uma revisão no modelo de representatividade no CGI.br, enfatizando maior poder regulatório para entidades, como a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O modelo brasileiro de Governança da Internet é reconhecido internacionalmente por sua abordagem multissetorial, integrando governo, setor empresarial, sociedade civil e comunidade científica. O objetivo é assegurar diversidade, transparência e participação democrática nas decisões sobre o tema. Baseado na construção de consensos, promove uma gestão inclusiva, representativa e eficaz da Internet no Brasil.

Diante disso, o CGI.br desempenha papel essencial na GI, pois estabelece diretrizes estratégicas para o uso e desenvolvimento da Internet no Brasil. A implementação dessas atividades é realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). Criado em 2005, gerencia domínios e IPs (registro.br), segurança (cert.br), pesquisas sobre acesso à internet (cetic.br), tecnologias e operações de rede (ceptro.br), tecnologias abertas (ceweb.br), interconexão de redes (ix.br), padrões web (W3C São Paulo) e medições de qualidade da internet (simet).

Além do CGI.br e do NIC.br, várias entidades influenciam a governança da Internet no Brasil. Destacam-se órgãos governamentais como o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), Ministério das Comunicações (MCOM) e a Anatel, que gerenciam políticas públicas e regulação das telecomunicações, além da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) que apoia infraestrutura acadêmica.

Entidades da sociedade civil, como SaferNet Brasil, Associação Brasileira de Internet (Abranet), Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT), Núcleo de Pesquisas, Estudos e Formação (NUPEF), Coalizão Direitos na Rede (CDR) e Sala de Articulação contra Desinformação (SAD), participam ativamente na defesa dos direitos digitais, segurança online e combate à desinformação.

2. Marco Regulatório e o Decálogo de Princípios do CGI.br

O Marco Civil da Internet (MCI), Lei nº 12.965/2014 representa um momento histórico na regulamentação da Internet no Brasil. Contudo, para compreender a gênese desse importante marco regulatório, é necessário retroceder cronologicamente até 2010, ano em que o CGI.br elaborou e publicou o Decálogo de Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil.

Figura 1 – Presidente Dilma assina o MCI

O cenário pré-Marco Civil da Internet era marcado por insegurança jurídica e vulnerabilidades digitais sistêmicas, o que se observava na prática era um ambiente de inconsistência, manifestado na jurisprudência contraditória e frequentemente inadequada às particularidades do meio digital produzida pelos tribunais brasileiros.

Em junho de 2009, diante da crescente centralidade da Internet nos processos de inovação e na experiência cotidiana da sociedade, o CGI.br elaborou e posteriormente apresentou no evento NetMundial o documento “Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil”. O Decálogo estabeleceu fundamentos essenciais que posteriormente influenciaram significativamente tanto o MCI quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Cada princípio representa um pilar conceitual.

O Marco Civil da Internet que conhecemos hoje ganhou novo fôlego após um episódio concreto: o ataque de espionagem contra a Presidente Dilma Rousseff pelo governo norte-americano, que expôs a vulnerabilidade das comunicações digitais mesmo nos mais altos níveis governamentais.

Outro importante precursor na construção do MCI foi a Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012), promulgada após o incidente envolvendo a atriz que teve fotos íntimas divulgadas na internet. Ao criminalizar invasões digitais e vazamentos não autorizados de dados pessoais, esta legislação preencheu uma lacuna crítica no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo punições específicas para crimes cibernéticos. Este precedente legal possibilitou que o MCI posteriormente ampliasse a proteção à privacidade e aos dados pessoais, transformando a abordagem de meramente punitiva para uma estrutura integrada de direitos e responsabilidades no ambiente digital.

A elaboração e o resultado do MCI foram construídos por muitas mãos, principalmente pela sociedade civil, que se mobilizou em oposição ao projeto conhecido como “Lei Azeredo”, proposta legislativa que poderia trazer retrocessos significativos à Internet e aos usuários.

Caracterizado por uma abordagem multissetorial, o processo teve início em 2009, quando o Ministério da Justiça, em parceria com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas – FGV, desenvolveu uma plataforma online para consulta pública sobre o tema. Esta iniciativa permitiu a captação de mais de 2.000 contribuições da sociedade.

O MCI incorporou e formalizou os princípios delineados no Decálogo para o Uso e Governança da Internet, transformando diretrizes técnicas em garantias jurídicas, sendo elas: Liberdade de expressão; Privacidade; Neutralidade da rede; Direito ao acesso à Internet; Os limites e responsabilidades dos intermediários; e Interoperabilidade.O MCI estabelece um regime que, embora estruturado de forma concisa na época, revela-se limitado frente à diversidade existente no ecossistema digital atual.

Um dos pontos que merece uma análise mais abrangente e atualizada pode ser encontrado na Tipologia dos Provedores desenvolvida pelo CGI.br e NIC.br que aponta para uma significativa lacuna no MCI quanto à categorização dos diversos tipos de provedores, especialmente considerando o surgimento de modalidades não previstas quando da promulgação da lei.

É essencial desenvolver marcos regulatórios que contemplem a infraestrutura jurídica das relações no ambiente virtual sem interferir nos aspectos técnicos da rede, sendo fundamental compreender que o Decálogo e o MCI não devem regular a Internet como estrutura técnica, mas sim as questões sociais que emergem das interações digitais, protegendo pessoas e direitos sem comprometer a essência aberta da Internet.

3. Políticas de acesso à Internet

O Brasil tem desenvolvido estratégias de universalização através de diversas políticas públicas, reconhecendo a conectividade como ferramenta essencial para o desenvolvimento socioeconômico e a cidadania digital.A pesquisa TIC Domicílios 2024 revela um crescimento expressivo na proporção de lares urbanos com Internet, passando de 13% para 85% em duas décadas.

Embora o país caminhe para a universalização do acesso, com 84% de seus habitantes de 10 anos ou mais classificados como usuários da rede, o estudo “Conectividade Significativa: propostas para medição e o retrato da população no Brasil”, conduzido pelo Cetic.br/NIC.br, revela que somente 22% dos brasileiros têm condições satisfatórias de conectividade, de modo que, para a maioria (57%), a realidade apresenta-se de forma negativa.

A universalização efetiva da Internet do Brasil enfrenta uma complexidade de desafios que transcendem a mera expansão da infraestrutura. Segundo o TIC Domicílios 2024, 60% da população acessa a Internet exclusivamente pelo smartphone.

Esta realidade reflete não apenas a insuficiência de políticas de alfabetização digital, mas a ausência de um olhar crítico e contextualizado durante o processo de formulação e implementação das políticas públicas de conectividade.

4. Infraestrutura técnica da Internet

A infraestrutura técnica da Internet está intrinsecamente envolvida nos debates da GI (KURBALIJA, 2016). Podemos citar, por exemplo: os Pontos de troca de tráfego (IX.br), Sistema de nomes de domínio, Sistemas de numeração e endereçamento (IPv4/IPv6) e aspectos de conectividade.

4.1 Pontos de troca de tráfego

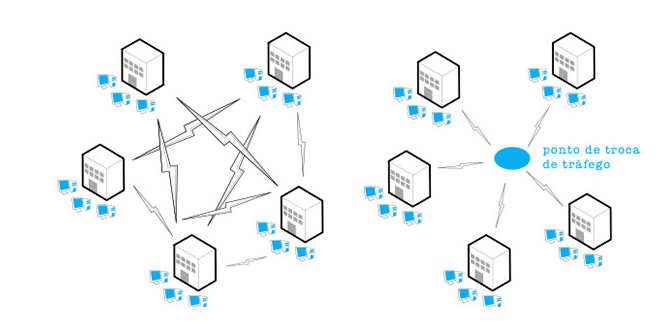

A Internet é uma rede de redes, onde há distintos provedores de Internet compartilhando dados por longas distâncias. Para que os dados entre provedores possam ser compartilhados entre si, existem os Pontos de Troca de Tráfego (PTT) (CLOUDFLARE, s.d). No Brasil o IX.br é operado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) (CGI.BR, 2023).

Para incentivar e apoiar a troca de tráfego regional, o CGI.br começou o projeto dos pontos de troca de tráfego através do PTTMetro. O projeto foi criado em meados de 2004, tendo o escopo inicial de construir cinco PTTs. Estas são estruturas essenciais para facilitar a troca de dados entre redes de forma eficiente e gratuita e reúne provedores grandes (como Oi, Vivo, Net), universidades (através da RNP) e plataformas de conteúdo (como UOL, Terra e Locaweb), totalizando cerca de 80 participantes. Assim, o PTTMetro promove colaboração entre redes, permitindo uma Internet mais rápida, barata e sem fronteiras (GETSCHKO; MOREIRAS, 2008) , como pode ser observada na figura 2.

Figura 2 – Imagem representativa do sistema de Ponto de Troca de Tráfego

4.2 Sistema de nomes de domínio

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) foi desenvolvido para tornar a navegação mais acessível aos seres humanos, permitindo que endereços numéricos (endereços IP) sejam traduzidos em nomes de domínio legíveis, como “exemplo.org”. A coordenação global do DNS é responsabilidade da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (ICANN, s.d). A ICANN trabalha também com registros centrais para cada país, chamados de Top level Domain (TLD) e com registradores credenciados (empresas que vendem domínios ao público), mantendo contratos que garantem a integridade do sistema (ICANN, s.d).

No Brasil, a gestão dos nomes de domínio sob o TLD “.br” é feita pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), uma entidade vinculada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Esse modelo permite que decisões sobre infraestrutura crítica, como o DNS, sejam tomadas de forma transparente e inclusiva, adaptando-se às necessidades e prioridades nacionais (NIC.br, 2023).

4.3 Sistemas de numeração e endereçamento (IPv4/IPv6)

O IPv4 (Protocolo de Internet versão 4) e o IPv6 (Protocolo de Internet versão 6) são dois protocolos fundamentais para o endereçamento e roteamento de pacotes de dados na Internet. O IPv4, que foi desenvolvido nos anos 1980, utiliza endereços de 32 bits, o IPv6, por sua vez, utiliza endereços de 128 bits, permitindo uma quantidade quase infinita de endereços (cerca de 340 undecilhões de endereços). Essa mudança não só resolve o problema do esgotamento de endereços, mas também traz melhorias em termos de segurança, eficiência e funcionalidade, como a configuração automática de dispositivos e a mobilidade melhorada (Internet Society, 2020).

No contexto da GI, tanto o IPv4 quanto o IPv6 estão intrinsecamente ligados ao funcionamento da infraestrutura global. A transição para o IPv6 é um dos maiores desafios técnicos que a comunidade global enfrenta, sendo gerida de maneira coordenada por entidades como a ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que supervisiona o processo de alocação de endereços IP e o funcionamento do sistema de nomes de domínio (DNS) (ICANN, 2021). A ICANN, junto com organizações regionais de registro de endereços IP, como a LACNIC (para a América Latina e o Caribe), garante que os endereços sejam distribuídos de forma justa e eficiente, promovendo a interoperabilidade global da Internet.

5. Conectividade, desafios e perspectivas

Os desafios técnicos de conectividade no Brasil são marcados por limitações geográficas, falta de infraestrutura adequada em algumas regiões e dependência de conexões internacionais, o que gera latência e custos elevados (FRAGA, 2024). A expansão da fibra óptica e dos pontos de troca de tráfego (PTTMetros) são soluções importantes, mas ainda existem obstáculos, especialmente em áreas remotas.

A GI no Brasil, por meio de entidades como o CGI.br, ajuda a enfrentar esses desafios promovendo políticas públicas que melhoram a infraestrutura local, como a implementação de PTTMetros, que reduzem a dependência do tráfego internacional (GETSCHKO; MOREIRAS, 2008). Dessa forma, a governança da Internet (GI) enfrenta desafios crescentes com o avanço das tecnologias e a expansão das infraestruturas críticas globais, trazendo à tona questões centrais como segurança cibernética, soberania digital e moderação de conteúdo, especialmente em países como o Brasil.

Nesse contexto, o Marco Civil da Internet (MCI) representa um marco histórico na regulamentação da Internet no Brasil, construído por meio de um processo multissetorial e guiado pelos princípios do Decálogo do CGI.br. Esse percurso vem sendo construído de forma multissetorial com os agentes da GI, exigindo não apenas maior apoio financeiro, mas também o engajamento consciente dos tomadores de decisão para que promovam políticas alinhadas aos princípios fundamentais da Internet. Caminhemos juntos por um único propósito: uma Internet aberta, segura e confiável.